Среди художников бытует поговорка: «Рисуй пейзаж – быстрей продашь», намекающая на неизменную популярность этого направления. А специалист знаменитого аукционного дома «Sotheby’s» Филип Хук еще и уточняет: солнечные пейзажи продаются лучше, чем дождливые. После того как «ГИ» в номере этого года, посвященном 8 марта, рассказали о художниках края, обращавшихся в творчестве к образу прекрасных женщин, читатели предложили сделать подобную подборку и на другую вечную тему весны. Что ж, эта пора года и впрямь вдохновила многих курских мастеров на создание ярких работ.

Мир, труд, май

Василий Иванович в раннем детстве пережил немецкую оккупацию родного села в нынешнем Мантуровском районе, а уже после освобождения – встречу с «ржавой смертью» (коварными боеприпасами). И в профессиональной деятельности мастер воспевал стойкость и самоотверженность русских женщин, подвиг воинов, а также, конечно, красоту родной земли, которую отстояла Красная армия. Названия самых известных работ говорят сами за себя: «Молодая мать», «Счастье», «Война», «Праздничное шествие», «Курские красавицы»… И во все десятилетия, что творил курянин, зрители и профессионалы сразу узнавали и выделяли его работы на всесоюзных, всероссийских и даже зарубежных выставках, а, кроме того, на обложках и страницах журналов: «Крестьянка», «Огонек», «Искусство», «Советский воин», «Юность» и других. Василий Ерофеев преподавал в звании профессора на кафедре живописи КГУ, по праву носил звание почетного работника высшего профессионального образования, лауреата различных премий, в том числе конкурса общественного признания «Курская антоновка». Но, несмотря на все титулы и регалии, он отличался небывалой работоспособностью. Как говорил он сам: «Вдохновение приходит во время работы. Образ может получиться не сразу, ты стираешь, пытаешься снова, и так до конца. Работа – вот настоящее вдохновение для меня. Всегда найдется зритель, и найдутся художники, которые будут продолжать развивать искусство реализма».

Во многом сходна с этой судьбой биография еще одного курянина, ныне здравствующего народного художника России Леонида РУДНЕВА. Он родился в 1938 году в селе Нижняя Озерна Щигровского района, тоже в крестьянской семье, которой Великая Отечественная война также принесла немало лишений. Да и художественный вуз в Харькове окончили оба будущих мастера, а позже на Курском худграфе воспитали плеяду молодых живописцев.

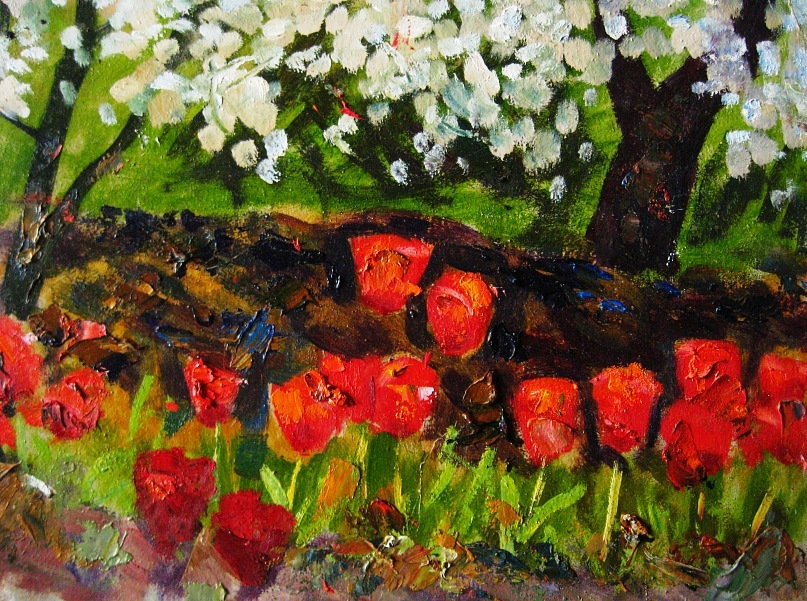

Как отмечают искусствоведы, творчество Леонида Руднева отличает насыщенный жизнеутверждающий колорит палитры. С его полотен, как говорится, льется энергия жизни, а депрессивные настроения попросту неведомы.

Так, основатель галереи «АЯ» Олег Радин рассказывает о старшем коллеге: «Он может передать то, что видит, и передает это с такой любовью, с таким качеством работы, что смотришь на его пейзажи и видишь, что солнце – вот здесь, что оно греет предметы. И любой предмет, изображенный на его картинах, материален, к нему хочется подойти, потрогать его руками».

Сам ветеран палитры признается: «Люблю, чтобы природа волновала автора, чтобы она за душу трогала не только его, но и всех, кто потом смотрит на его творение. Поэтому работаю всегда, когда есть вдохновение, – будь то утро, вечер или ночь. Раньше даже 20-градусный мороз не останавливал меня».

Как отмечают искусствоведы, творчество Леонида Руднева отличает насыщенный жизнеутверждающий колорит палитры. С его полотен, как говорится, льется энергия жизни, а депрессивные настроения попросту неведомы.

Так, основатель галереи «АЯ» Олег Радин рассказывает о старшем коллеге: «Он может передать то, что видит, и передает это с такой любовью, с таким качеством работы, что смотришь на его пейзажи и видишь, что солнце – вот здесь, что оно греет предметы. И любой предмет, изображенный на его картинах, материален, к нему хочется подойти, потрогать его руками».

Сам ветеран палитры признается: «Люблю, чтобы природа волновала автора, чтобы она за душу трогала не только его, но и всех, кто потом смотрит на его творение. Поэтому работаю всегда, когда есть вдохновение, – будь то утро, вечер или ночь. Раньше даже 20-градусный мороз не останавливал меня».

Расположенный в соседней Белгородской области Старооскольский художественный музей хранит пейзажное полотно курянина Владимира МАШТАЛЕРУКА, которое автор лаконично назвал «Курск». Владимир Иванович родился в Курске в 1926 году, причем тогда еще никто не знал, что его день рождения – 9 мая – назовут величайшим днем в истории. В неполных 17 лет он убежал из дому с братом на войну. В мирное время окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище (1948-1950). Как вспоминают родные, сочинял стихи, пел песни замечательным голосом. Любимым направлением в творчестве был пейзаж. Названия говорят сами за себя: «Березы майские» (1969), «В лугах» (1974), «Зеленый май» (1982), «На Курской земле» (1984).

Суровый гранит и нежная сирень

Как мастер монументального масштаба прославился далеко за пределами Советского Союза Михаил ЗАУТРЕННИКОВ – заслуженный художник России, лауреат главной областной премии для художников имени А. А. Дейнеки. Он родился в 1926 году в cеле Малое Перекопное Саратовской губернии. С началом войны, как и миллионы других добровольцев, стремился на призывной пункт военкомата, но его не взяли из-за руки, искалеченной еще в школьные годы во время полевых работ на тракторе. Михаил окончил в 1950-м художественное училище в ближайшем крупном городе Саратове, в 1959 году – факультет теории и истории искусства прославленного Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Издалека приметны созданные им мемориалы и памятные знаки: в честь основания Железногорска (в соавторстве с Виктором Семенихиным и Владимиром Капустиным), монумента «Борцам за Советскую власть в Курске» (также с Капустиным), мозаичные панно «Октябрь 1917 года» и «Труд» на фасаде администрации Центрального округа Курска, «Спорт» – на одном из корпусов санатория «Марьино». Картины Михаила Михайловича хранятся в галерее имени А. А. Дейнеки, в Дирекции выставок Союза художников России, в областном краеведческом музее, Калининградской художественной галерее и других музеях, в частных собраниях.

Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Липецк, Казань, Воронеж – обширна география персональных выставок курянина, проходили они и за рубежом: в Венгрии (Веспрем, Балатон-Фюред) и Германии (Шпайер), на выставках «Русская школа» во Франции и «Европастель» в Италии.

Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Липецк, Казань, Воронеж – обширна география персональных выставок курянина, проходили они и за рубежом: в Венгрии (Веспрем, Балатон-Фюред) и Германии (Шпайер), на выставках «Русская школа» во Франции и «Европастель» в Италии.

Путем Саврасова и Левитана

Лауреат премии имени А. А. Дейнеки Василий НОСОВ – не только однофамилец, но и земляк замечательного писателя-курянина Евгения Носова. Будущий художник, так же лирично воспевший малую родину в красках, как его односельчанин в словах, родился в 1937 году в селе Лебяжье. Оккупация принесла немало страданий семье. Лишь в 1943-м жизнь вернулась в край, который не устает живописать талантливый уроженец, словно первые импрессионисты – деревеньку Барбизон. Когда юноша вырос, то он решил поступать в только что открывшееся в Курске художественно-графическое училище, и так убедительно прошел вступительное испытание, что его рисунок с экзамена стал образцом для всех абитуриентов. Добираться в учебный корпус на улицу Скорняковскую (ныне Блинова) приходилось из Лебяжьего пешком около семи километров в один конец. Это и сейчас непросто даже на маршрутке, а уж тогда… Зато по дороге начинающий художник просто-таки напитывался красотами берегов Сейма, вновь зазеленевшего Горелого леса. Любимыми представителями русской пейзажной школы остаются для курянина с тех пор лиричные Алексей Саврасов и Исаак Левитан.

Получив образование, Василий Носов стал преподавать в 27-й школе с художественным уклоном – но не изобразительное искусство, а черчение и труд. Лишь в свободное время ему удавалось становиться за мольберт, через два года он перешел на работу оформителя в областной худфонд. Теперь он – один из старейшин пейзажного направления, но год от году пополняется его «сокровищница» из многих десятков, если не сотен изображений, родного села в разное время года, всегда со старинной Троицкой церковью вдали. «Господь создал красоту – землю, деревья, реки, небо, и вот это меня все время. Как ни идешь, увидел мотив – раз, пошел писать. Это даже можно посмотреть на мои работы. Все они связаны конкретно с селом Лебяжье. И городские пейзажи люблю тоже писать до сих пор», – делится сокровенным мастер.

Получив образование, Василий Носов стал преподавать в 27-й школе с художественным уклоном – но не изобразительное искусство, а черчение и труд. Лишь в свободное время ему удавалось становиться за мольберт, через два года он перешел на работу оформителя в областной худфонд. Теперь он – один из старейшин пейзажного направления, но год от году пополняется его «сокровищница» из многих десятков, если не сотен изображений, родного села в разное время года, всегда со старинной Троицкой церковью вдали. «Господь создал красоту – землю, деревья, реки, небо, и вот это меня все время. Как ни идешь, увидел мотив – раз, пошел писать. Это даже можно посмотреть на мои работы. Все они связаны конкретно с селом Лебяжье. И городские пейзажи люблю тоже писать до сих пор», – делится сокровенным мастер.

Зацветай, антоновка!

Перечень лучших пейзажистов земли курской неполон без Валерия ЦЫМБУЛОВА – замечательного наставника юных талантов, создавшего в курской школе №27 имени А. А. Дейнеки (где он не один десяток лет преподает изобразительное искусство) уникальную детскую картинную галерею.

А первой большой наградой будущего мэтра стал диплом на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. На том самом, что памятен в истории с далекого 1957-го атмосферой дружбы и взаимопонимания разных народов. К слову, подобную роль играет и детище курского учителя. Работы маленьких земляков, выставляемые в его галерее (счет им, кстати, идет на тысячи), восхищают не только сограждан, но и гостей из других городов и даже стран. Именно Валерий Цымбулов вместе с коллегами и учениками одним из первых в регионе отозвался гуманитарной акцией на трагедию Японии после землетрясения 2011 года.

Кому не знакомы «фирменные» городские пейзажи Цымбулова? Каждый, кто хотя бы однажды любовался его неповторимыми «портретами» старинных особнячков и тихих улочек, уже не спутает руку мастера с кем-либо из подражателей. А сколько труда требует путь от наброска до показа: каждое произведение художник переделывает два-три раза. Часто он мысленно обращается к суровым ландшафтам Якутии, где за педагогические труды ему присвоено звание заслуженного учителя.

А первой большой наградой будущего мэтра стал диплом на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. На том самом, что памятен в истории с далекого 1957-го атмосферой дружбы и взаимопонимания разных народов. К слову, подобную роль играет и детище курского учителя. Работы маленьких земляков, выставляемые в его галерее (счет им, кстати, идет на тысячи), восхищают не только сограждан, но и гостей из других городов и даже стран. Именно Валерий Цымбулов вместе с коллегами и учениками одним из первых в регионе отозвался гуманитарной акцией на трагедию Японии после землетрясения 2011 года.

Кому не знакомы «фирменные» городские пейзажи Цымбулова? Каждый, кто хотя бы однажды любовался его неповторимыми «портретами» старинных особнячков и тихих улочек, уже не спутает руку мастера с кем-либо из подражателей. А сколько труда требует путь от наброска до показа: каждое произведение художник переделывает два-три раза. Часто он мысленно обращается к суровым ландшафтам Якутии, где за педагогические труды ему присвоено звание заслуженного учителя.

Профессор, доктор педагогических наук, член Международной ассоциации изобразительных искусств и Международной академии наук педагогического образования Владимир СОКОЛИНСКИЙ – лауреат международной выставки «Искусство современной гуаши в Европе», победитель конкурса «Курск глазами художников», обладатель премии имени Александра Дейнеки… Но едва ли не больше всех этих регалий дорожит Владимир Михайлович тем, что воспитал несколько поколений достойных студентов КГУ. Недаром один из них – Иван Согачев благодарно произнес: «Владимир Михайлович – учитель, с которого можно брать пример». «Самый талантливый и добрый преподаватель!» – вторит Анастасия Лукьянчикова. А сам мэтр с теплом в сердце говорит: «Они – уже сложившиеся художники. Работают самостоятельно, в разных жанрах, направлениях. У каждого свой взгляд на искусство, свои темы, уже выработался свой стиль». Что касается индивидуального стиля Владимира Михайловича, ему удается сочетать почти мозаичную «увесистость» мазка с не менее очаровательной бесплотностью в рисунках.

- Комментарии

Загрузка комментариев...