80 лет назад вопрос о нашей скорой и долгожданной Победе был еще далек от окончательного ответа. Битва на Курской дуге имела шансы стать фатальной для нашего региона. Нацисты снова попытались бы ликвидировать всю боеспособную часть Красной армии, а Курск спустя всего лишь пять месяцев после освобождения вновь оказался бы под железной пятой оккупантов. Как ковалась Победа на Огненной дуге не в пылу сражений, а в тихой работе разведки, в новом материале под рубрикой «Сеймские берега».

Последняя надежда ГитлераО подготовке Германии для решительного рывка ради ликвидации Курского выступа знали заранее. Степень подробности этой информации может даже преувеличиваться в современных изданиях о битве. Косвенным свидетельством, что сведения были не такими полными, как хотелось бы, является тот факт, что реальных документов советской разведке досталось очень мало. Большая часть данных об операции «Zitadelle» оказались в руках американцев, а в последующем – в архиве в западной части Германии, ФРГ.

Для военачальников и ставки главнокомандующего было уже тогда понятно: за поражение на юго-востоке России, под Сталинградом, нацисты попытаются расквитаться. Роль разведданных стала ценной как никогда. По тем крупицам, что доходили от различных резидентов и секретных групп, стало ясно, что в 1943 году Гитлер и его сподвижники попытаются исправить свою главную ошибку. Немецким войскам предстояло быстро измотать и уничтожить советские вооруженные силы, и если уж не захватить Москву, то к концу года окончательно заморозить активные боевые действия на Восточном фронте. А затем ударить по западной группировке союзников высвободившимися силами. В начале марта 1943-го в штаб-квартире группы армий «Центр» в Смоленске руководитель Рейха внимательно выслушал идею о решительном разгроме Красной армии под Курском.

Но спецслужбам этого еще не было известно. Вскоре был подписан оперативный план №5, а наступление было задумано начать с 25 апреля. Потом его перенесли на май, так как необходимых сил и численного перевеса достичь весной не получалось. Вскоре реализация плана была перенесена еще на месяц. На советской стороне фронта по опыту всех боевых действий было очевидно, что выступ так или иначе тоже будут атаковать. Другой точкой приложения военных усилий Вермахта, по мнению советских генералов, мог быть район города Великие Луки и оттуда нацисты попытаются по-новому атаковать Москву. Сейчас знаем, что удар все-таки пришелся на юг. В середине марта о планах провести отдельную операцию в районе Курска и Белгорода стало известно из разных разведисточников. Но никаких подробностей тогда так не и не всплыло.

Задержки в наступлении не были единственной бедой германской армии. Вражеская разведка также работала плохо. К примеру, к началу битвы немцы не понимали, какие у советской стороны есть резервы на Курской дуге, что, согласитесь, фатально, если расчет был на последний мощный бросок. Абвер путался в информации и о том, где стояли отдельные корпуса. Все это играло на руку Красной армии. Однако совокупность проблем при подготовке к атаке на Курский выступ насторожила не всех в германском штабе. Армия Советов уже к середине лета была не такой измотанной, как это было ранней весной, когда план «Цитадель» только-только принимал осмысленные черты. Есть мнение, что Курская битва была проиграна Вермахтом еще до ее начала. Что не снижает степень ожесточения, с которой завязались бои на северном и южном фасах Огненной дуги.

Шифровка или дешифровка?

Одним из главных способов вычисления секретных планов противника стало использование аппаратуры для расшифровки речи, произносимой в ходе радиопереговоров или телефонных звонков. Уже к моменту Второй мировой войны появилось гораздо более легкое оборудование. В год Курской битвы модель AN/GSQ-1 позволяла выполнять шифрование за счет временных перестановок фрагментов речи с длительностью 37,5 м/с. Комбинация шифра повторялась каждые 1-2 секунды разговора, в результате не каждому криптографу было под силу взломать к нему код.

В СССР конструктор Суэтин разработал полевые телефоны ГЭС. С 1920-х и до конца войны в Советском Союзе было выпущено, по приблизительным подсчетам, около 2 тысяч разнообразных шифраторов. За несколько лет до начала Великой Отечественной войны появился еще один аппарат по шифровке речи. «Соболь», или как его официально маркировали C-1, поступил в действующую армию и активно там эксплуатировался.

Потом эти аппараты использовались в качестве альтернативы проводным телефонам, которые невозможно было использовать при обрыве проводов. Аппаратура для шифрования серии «Cоболь-II» регулярно применялась и на Курской дуге. Немцы, даже перехватив зашифрованный радиоразговор, не могли оперативно его взломать. В условиях битвы, когда ситуация меняется каждые несколько часов, это тоже помогало нашей армии. О проблемах быстро узнал и сам Гитлер, который желал отдать за одного толкового криптоаналитика три отборные дивизии.

Свои люди в Лондоне

Разведка не способна воевать напрямую и бить врага в лоб. У нее – другие задачи и цели. Однако совершенно очевидно, что секретная информация о противнике – это слиток золота для всех спецслужб мира. Не являлось исключением и противостояние между немецкой и советской спецслужбами. Считается, что существенную помощь советским коллегам по секретной части оказывали английские агенты, которые тайно выполняли то, что должно было делать союзническое британское правительство для СССР. Представители так называемой «Кембриджской пятерки», работавшие в Блетчли-парке (особняк в городе Милтон Кинс, где трудились криптографы) над расшифровкой немецких документов, передавали сведения и о предстоящем военном противостоянии под Курском.

В самом Вермахте тогда же действовал легендарный разведчик Николай Кузнецов, знавший немецкий не просто хорошо, а с учетом диалектных особенностей разных частей Германии. Под видом обер-лейтенанта Пауля Зиберта Николай Иванович собирал большой массив информации. В том числе и о подготовке плана некоей операции в курском направлении, но без подробностей. К упоминанию Курска в документах и разговорах стали относиться еще пристальнее по линии Разведуправления Геншатаба, НКГБ и Центрального штаба партизанского движения.

В Швейцарии энергично работала просоветская разведгруппа «Дора». Радиограмма, посланная из Берна спустя несколько дней после подписания оперативного документа Гитлером, гласила: «Немецкое главнокомандование намерено использовать освободившиеся после сокращения центрального фронта сильные боеспособные части для обратного захвата Курска». Одно или пара сообщений в разведке не могут иметь убедительный характер, для них всегда нужно большее количество подтверждений от непересекающихся друг с другом источников. Особенно, если речь идет о масштабном наступлении.

Подтверждения мыслей советских военачальников о грядущем ударе стали приходить позднее. После предоставления в Кремль секретных сведений в конце марта 1943 года уже в начале апреля было принято решение о необходимой обороне под Курском. Военный атташе в Лондоне Иван Скляров, возглавлявший целую агентурную сеть, вторил своим коллегам: весенне-летний период – это время для подготовки Вермахта к удару. А через некоторое время в сообщениях появляется и название будущей операции: «Цитадель». Но вот точная дата, детали операции и ответ на вопрос, почему это наступление не стартует, а переносится, были неизвестны Москве.

Даже получив из разных каналов один и тот же вывод и убедившись в реалистичности намерений противника, все равно стоит проверить даже сами источники. Например, отдельные запутывающие разведданные группы «Красная капелла» могли быть пущены специально через нее немецкой разведкой, о чем представители «капеллы» могли не подозревать. И такие случаи были. Поэтому общий поток информации по Курску следовало разделять по приоритету и степени доверия.

Казалось бы, точные и актуальные сведения могли дать в управлении войсковой разведки Генштаба. Но и там неоднократно переоценивали или наоборот недооценивали силы Вермахта. Не было выяснено точно и направление главного удара по Курскому выступу, о чем в мемуарах признавался сам Георгий Жуков. То есть с нашей стороны разведка Красной армии была также не всегда точна. И все же вал информации, обрушившейся с разных сторон, имел вспомогательное значение. Курская битва – это сражение уже опытных и знающих врага генералов, которые указывали на дугу под Курском еще до поступления хоть какой-то четкой информации о планах противника захватить наш город.

Пешим строем на Курск

Трагические события начала войны, когда немцы атаковали и прошли за одно лето половину Европейской части страны, хорошо всем запомнились. Одним из моментов, которым воспользовался враг, стало отсутствие хорошо налаженной и современной на тот момент связи. В 1943 году необходимо было менять ситуацию в лучшую сторону. Главное управление связи Красной армии работало медленно и зачастую не могло обеспечить разветвленную и бесперебойную связь. Новым постановлением ГКО линии связи стали делать структуры, подчиненные НКВД СССР.

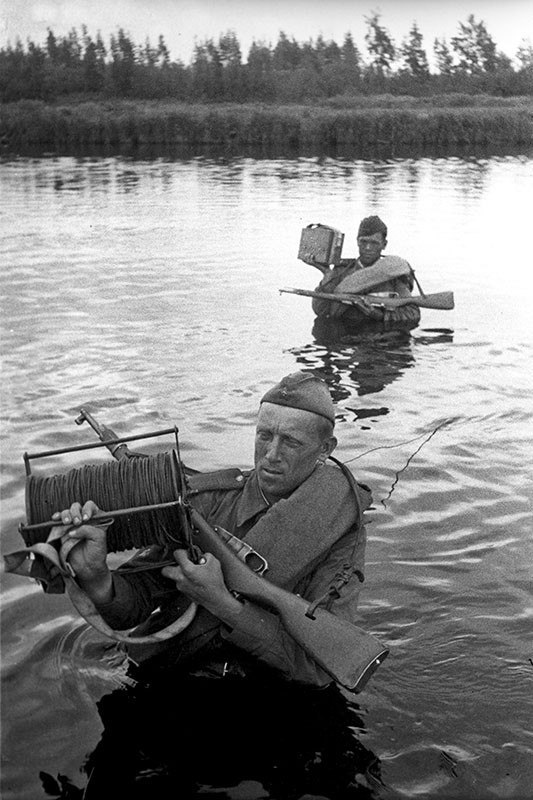

Объяснялось это еще и секретностью подготовки в связи с предстоящей Курской битвой. Материальное обеспечение вышло на новый уровень, экономить на связи, когда ценен любой приказ, было нельзя. Для засекречивания переговоров Москвы со штабами на Курской дуге была приобретена аппаратура нескольких видов: «Сокол-Сова», «Волга», «Нева-П». Пункты поддержки высокочастотной связи располагали вдали от фронтовой линии. Делались также резервные линии связи, доказавшие свою пользу во время временного отступления красноармейцев с отдельных участков Курской дуги – связь практически не терялась. Специалисты обучались быстро и доставлялись на место благодаря спецтранспорту. Обходились в некоторых случаях и без него. Иван Родак, участник войны и наладчик проводной связи, так описывал свое прибытие в Курскую область: «Курс молодого бойца мы прошли на Пензенской земле в лагерях «Селикс»… Затем прибыли в город Воронеж, и здесь, под Воронежем, была сформирована 86-я отдельная кабельно-шестовая рота правительственной связи (командир роты капитан А.П. Чалый). Здесь мы научились, как прокладывать кабельную линию, как строить шестовку, изучили телефонный аппарат, способы устранения обрывов связи. И в срочном порядке пешим строем при полной выкладке были переброшены под Курск, пройдя 350 километров за 5 суток».

Игры на выживание

Советские радиоразведчики пытались воспользоваться любой возможностью перехватить донесения, пусть они и могли быть зашифрованными. Иногда даже сам факт переговоров по радиосвязи мог дать ключ к новой информации. Ввод радиомолчания не всегда помогал. Наши разведчики знали, что к каждой полевой армии была приписана разведывательная авиация, докладывающей в УКВ-диапазоне штабу армии о положении на переднем крае обороны. Однажды в апреле 1943 года на Орловском направлении засекли работу сразу двух групп разведывательной авиации. Одна из них была знакомой и приписана ко 2-й полевой армии. А вторая была совершенно новой. Это означало, что в этом районе сосредотачивается новый войсковой кулак противника для атаки на Курск. Так и оказалось впоследствии. Но советские войска были уже готовы к такой численности техники и людей на этом направлении. Что немаловажно, специалисты 313-го радиодивизиона первыми сообщили о непредвиденном повороте танкового удара не по дороге на Обоянь, а на Прохоровку. А ведь 5-я гвардейская танковая армия уже начала свой отход на Обоянь, когда пришла отмена переброски от генерала армии Николая Ватутина. Немцам пришлось биться еще и с этой армией, в результате чего хитрый план не удался и на этом направлении.

Максимально близко к самому наступлению был перехвачен приказ атаковать русских ровно в пять утра. Оперативно было принято решение начать мощную артподготовку самим еще в предутренних сумерках, что стало полной неожиданностью для противника. Немцам стало понятно, что их ждут и понимают, когда они будут нападать. Знание нашей разведки о расположении всех секретных аэродромов немцев стало для них также фатальным. Превентивно был нанесен удар по вражеским самолетам. В один момент немцы потеряли почти пять сотен бортов. Влияние Люфтваффе на Курскую битву было снижено до минимума. А советская авиация получила однозначное преимущество. Эта информация была получена от Джона Кернкросса, одного из членов кембриджской пятерки, работавшего над дешифровкой немецких сообщений с помощью «Энигмы» в Блечли Парке.

Как и сейчас, так и жарким летом 1943 года, была актуальна и радиоэлектронная борьба. Профессионально наводить помехи стали целые радиобатальоны. И занялись такими батальонами тоже в 1943-м для наилучшей эффективности армий в предстоящих битвах, в том числе и в Курской.

Как еще можно добыть сведения «по воздуху»? Один из способов – устроить радиоигру с противником. Для этого надо провести операцию по поимке агентов, передающих на специальном оборудовании сообщения своей стороне. Затем перевербовать хотя бы одного к себе или взломать шифр сообщений. А уже после делать вид, что ничего не изменилось и шпионы продолжают регулярно посылать нужную информацию. Только на другом конце не должны догадаться, что сообщения отправляют уже наши разведчики, да и сообщения эти сплошь содержат дезинформацию и одну каплю правды для большей убедительности. Во время Курской битвы такие игры тоже стали привычным делом для отечественных спецслужб. Но дезинформация – лишь одна из целей таких радиоигр. По-настоящему важно было запудрить мозги противнику до такой степени, чтобы он прислал аппаратуру, деньги и… новых агентов, которых сразу же «брали в оборот» и продолжали игру дальше. Во время Курской битвы и в ходе подготовки к ней состоялись почти два десятка таких игр. Во время передислокации войск использовали прием полного радиомолчания. Делалось это для того, чтобы спецы с другой стороны фронта не смогли поймать и раскрыть любые переговоры во время маневра. Для обеспечения устойчивой связи Центрального фронта со штабами делались сразу несколько линий, которые добавлялись к кольцевым проводным линиям вокруг таких населенных пунктов как Льгов, Фатеж, Золотухино и Курск. В одном из писем начальника Войск правительственной связи НКВД СССР Павла Угловского есть такие строчки: «По телефону ВЧ практически разрешено вести не только секретные, но и сов. секретные переговоры. Одно уже это обстоятельство делает ВЧ-связь в глазах командования фронтов и армий самым ценным и незаменимым средством управления войсками».

Волкодавы выходят на охоту

В канун Курской битвы, которая длилась более месяца, пришлось активизировать свою деятельность не только разведчикам всех рангов и направлений, но органам контрразведки под названием «СМЕРШ». Эти спецы должны были не просто найти врагов у себя в тылу, но и захватить их, а если понадобится, и ликвидировать. За более прямые методы борьбы с немецкими агентами они получили название «волкодавы». Так в мае 1943 года несколько раз разведка зафиксировала чью-то передачу данных недалеко от Воронежа. Некто под псевдонимом «Григорьев» на регулярной основе в тылу Курского выступа рассказывал немцам о танковых частях, воинских эшелонах, аэродроме. В район Воронежа устремились «волкодавы» из «СМЕРША» для захвата шпиона. 24 оперативные группы изучали железнодорожные пути, станции, близлежащие леса. Когда казалось, что на горизонте появился подозрительный субъект, его тут же задерживали и допрашивали.

Все изменил случай. В одном из тыловых районов к контрразведчикам пришел агент. Но это был не «Григорьев», а некий «Мищенко». И он знал, кто такой «Григорьев», а схваченные агенты «Солнцев» и «Панченко» дали еще более подробную информацию, что «Григорьева» тайно забросили на самолете и он скрывается под формой лейтенанта Красной армии. Это было уже существенно. Оставалось затянуть петлю потуже. Шпион был пойман в конце мая прямо в вагоне поезда на станции «Воронеж-1». Неуловимый «Григорьев» раскололся и дал признательные показания. Когда-то он был бойцом Красной армии, радистом по фамилии Задорожный, но перешел на сторону врага и прошел подготовку на территории Польши, а позднее был заброшен в Черноземье.

Знание замысла противника, его сильных и слабых сторон всегда полезны. Недаром древний стратег Сунь-цзы говорил: «Только просвещенные полководцы умеют делать своими шпионами людей высокого ума и этим способом непременно совершают великие дела. Пользование шпионами – самое существенное на войне; это та опора, полагаясь на которую действует армия».

Фото с ru.wikipedia.org.

Фото с en.wikipedia.org.

Фото с topwar.ru.

Фото с vk.com/rkka_foto.

Фото с waralbum.ru.

Фото с en.wikipedia.org.

Фото с topwar.ru.

Фото с vk.com/rkka_foto.

Фото с waralbum.ru.

- Комментарии

Загрузка комментариев...